佛名会・十夜会<年間行事

11月25日は当山蓮香寺恒例の仏名会法要と十夜会法要が行われます。

仏名会、十夜会それぞれの法要の由来や内容を紹介します。

十夜会

「十夜会(お十夜)」は10月から11月にかけて、全国の浄土宗のお寺で広く行われる念仏会です。

この法要は浄土宗の最も大切な経典の一つ「無量寿経」に、「この世において善行を十日十夜行えば、それは仏の国土において善行を千年間行うことよりも尊く優れている」と説かれているのにちなみ、お念仏の尊さを知り、感謝の気持ちを込めてこれをお称えする大切な行事です。

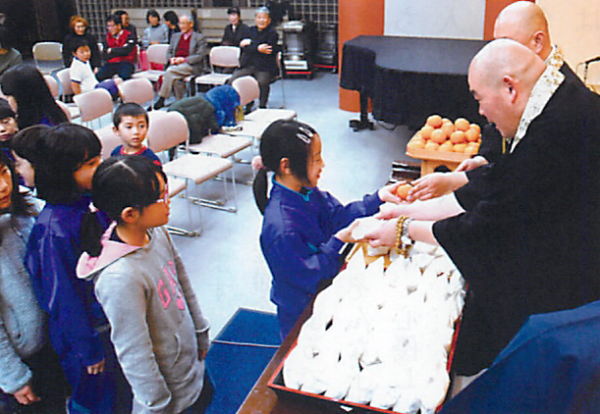

当山では昨年11月25日から今年の法要当日前にお亡くなりになった南原地区内の各家より「お団子」が奉納され、法要後には「智慧だんご」として参詣した子供たちに差し上げます。この十夜会が子供たちの楽しみとなり、お念仏のご縁をいただいてもらう場になれば幸いです。

ぎんなんご飯

仏名会のお斎にでる「ぎんなんご飯」は50年近くの伝統があり、なかなかの人気があります。

仏名会のお斎にでる「ぎんなんご飯」は50年近くの伝統があり、なかなかの人気があります。

「ぎんなんご飯」が出来るまで

11月7日

高所作業車を使ってぎんなんを落とす

地面一面に落ちたぎんなんをくまなく拾う

11月11〜12日

機械を使ったぎんなん洗い

11月11〜12日

機械で皮がむかれたぎんなんを丹念に洗う

11月22日

女性陣によるぎんなんの殻むき作業

11月25日

おいしく炊き上がったぎんなんご飯

令和7年(2025年)

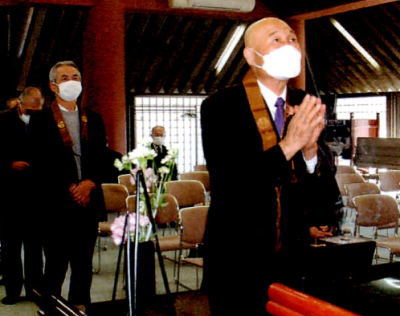

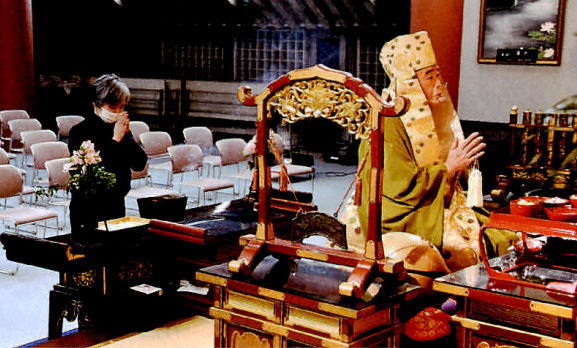

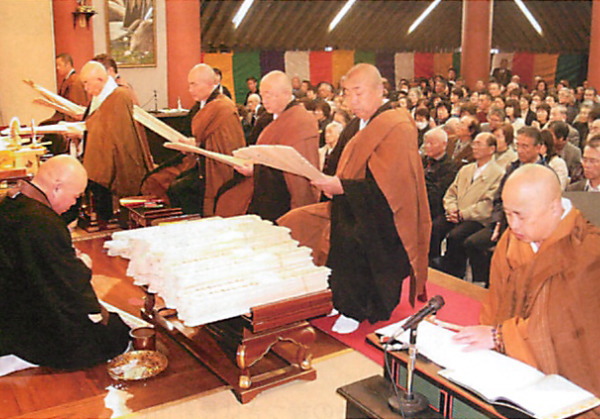

新亡や年回忌の精霊の塔婆回向の様子

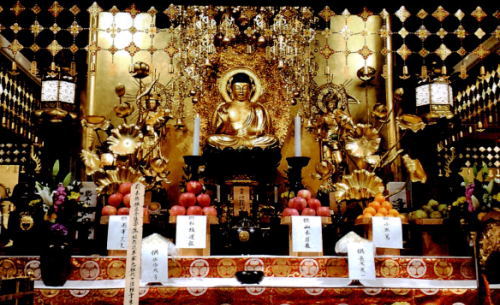

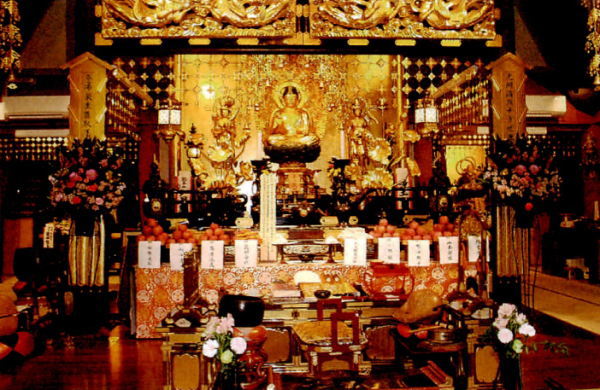

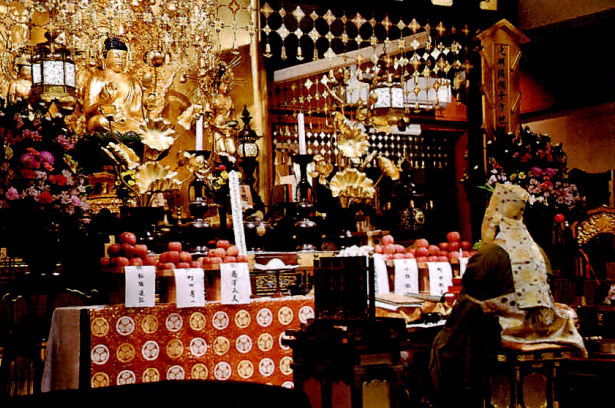

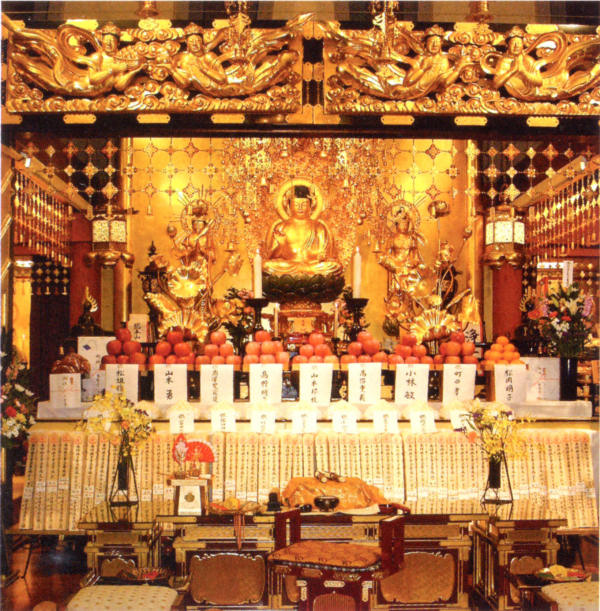

お団子やリンゴがお供えされた祭壇

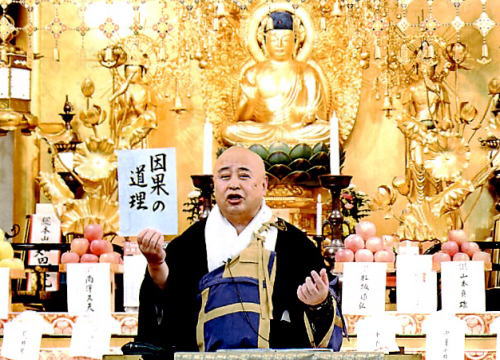

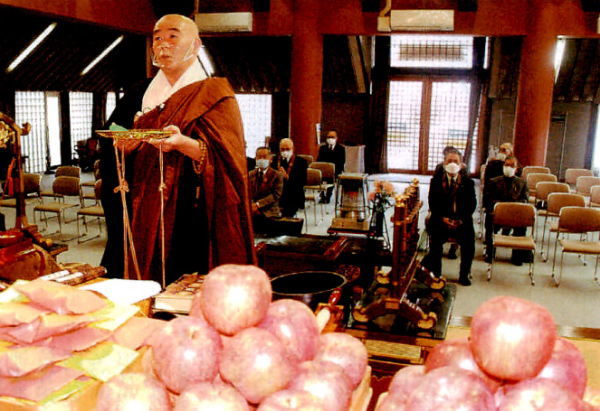

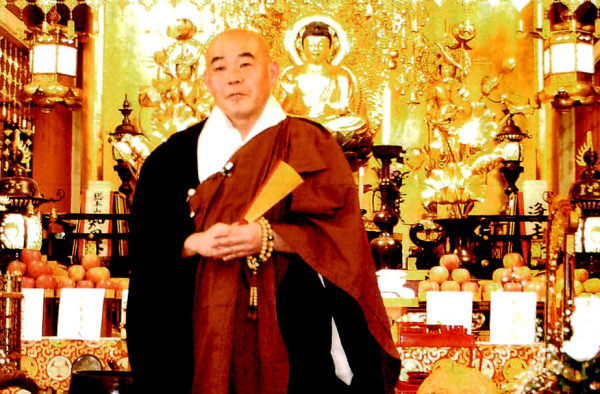

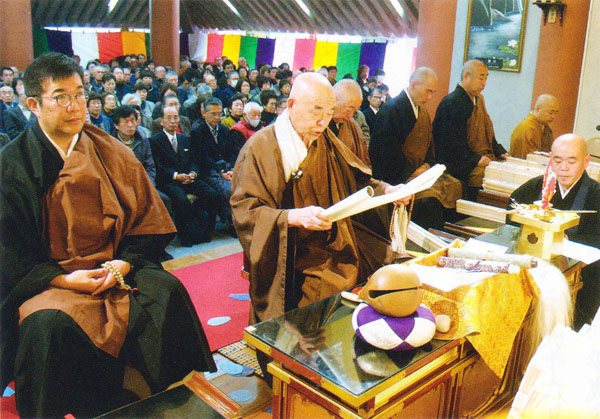

日下部謙旨上人の法話

十夜会で智慧だんごを受け取る子ども達

令和6年(2024年)

檀信徒からのお団子やリンゴがたくさんお供えされた祭壇

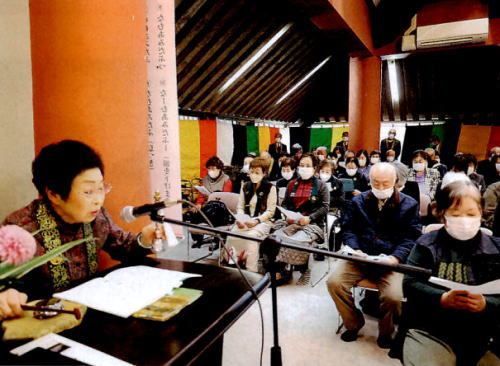

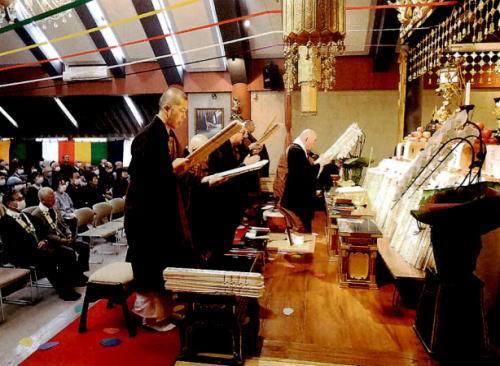

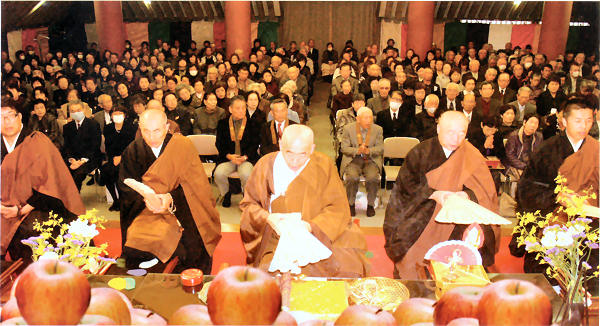

参詣者とともに仏名会和讃など御詠歌を奉納

新亡と年回忌の精霊の塔婆回向の様子

十夜会法要 南原の子どもたちに智慧だんごを手渡す住職

催し物で落語を披露した三遊亭ふう丈さん

令和4年(2022年)

檀信徒の皆様からのリンゴやお団子がお供えされた祭壇

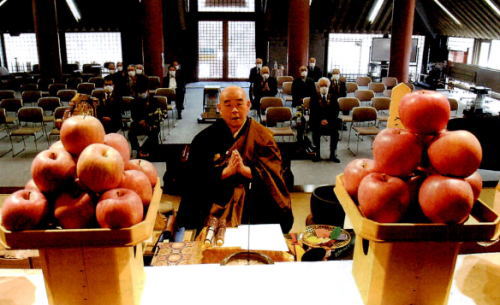

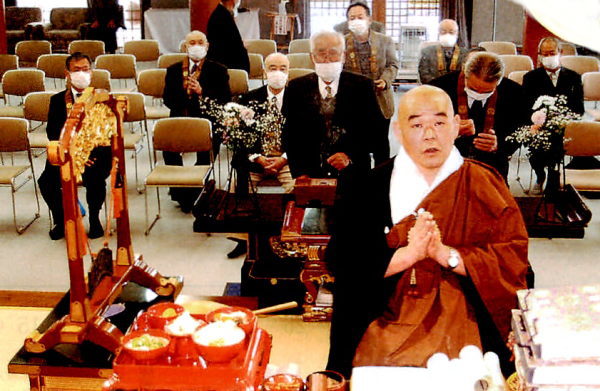

コロナ感染防止のため、総代・事務局のみ参列しました

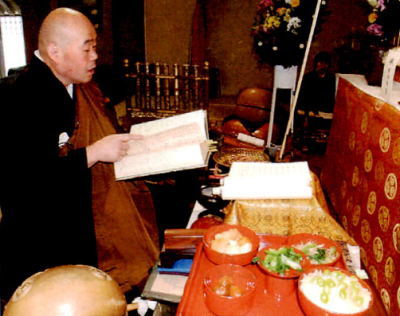

過去帳を使い、新亡・年回忌に当たる方々を供養しました

お焼香する参列者

令和3年(2021年)

今年も多くの檀家さんからリンゴやお菓子が奉納されました

新型コロナ対策で規模を縮小し自坊僧侶と総代・役員のみで行った法要

お焼香する参列者

合掌してお念仏する参列者

【十夜会】新亡精霊のご家族のみを招いて厳修した法要

お亡くなりになられたご家族への思いを込めてお焼香する参列者

令和2年(2020年)

たくさんのりんご、おだんごがお供えされた祭壇

導師を務めた良宏さん

法要は住職、副住職、良宏さんで執り行われた

コロナ禍で総代と事務局でお参りした

法要を終えて挨拶をする良宏さん

令和元年(2019年)

塔婆回向の様子

催物で琵琶を奏でた熊田かほりさん

智慧だんごをいただく子どもたち

平成30年(2018年)

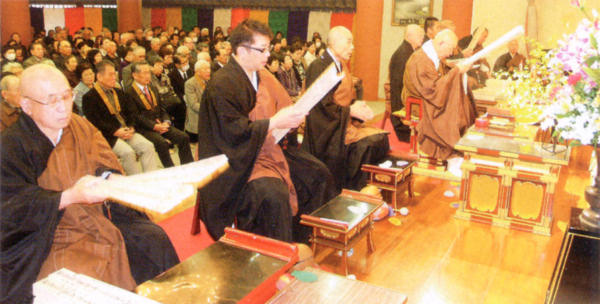

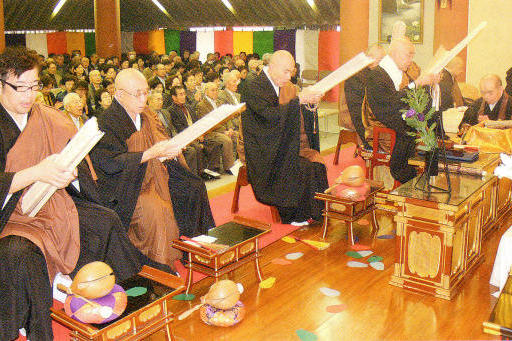

堂内満場の参詣者を迎え厳修された仏名会法要

お塔婆を供え御供が飾られた祭壇

回向師 日下部上人のもとで塔婆回向をする組寺院さん

平成29年(2017年)

仏名会の表白を読み上げる住職

回向師の日下部謙旨上人による塔婆回向

多くの人で満杯となった堂内

ぎんなんご飯のお斎

『徳本上人物語』を上演した講談師・神田蘭さん

ぎんなんご飯に使うぎんなんの皮むき作業に取り組む女性陣

南原で1年間に亡くなった人の家族からお供えされたお団子を受け取る子供たち

平成28年(2016年)

おときのぎんなん飯

平成27年(2015年)

塔婆を供えたくさんのリンゴとだんごで飾られた仏名会祭壇

堂内満場の参詣者を迎えリンゴ・おだんごが奉納された祭壇前で佛名会法要が厳修される

仏名会の塔婆回向

法話をいただく袖山上人

十夜会の催物・西光寺副住職夫人による紙芝居

庫裡でぎんなん飯のおときをいただく

ぎんなんご飯

堂内は大勢の参詣者で埋まった

十夜会で住職から智慧だんごを頂く子どもたち

平成26年(2014年)

昨年は大霜で銀杏は不作でしたが、今年はたくさん実りました。ぎんなん落としから皮むきまで、大勢のお手伝いをいただき、名物のぎんなん飯がたくさん用意できました。

夜の十夜会は近隣のお家から奉納されたお団子を、住職から子供さんたちに“智慧だんご”として差し上げることになっています。大勢の皆さんのご参詣をお待ちしています。

仏名会の塔婆回向

法話をいただく日下部上人

久岡昇さんのオペラ「一人笠地蔵」

庫裏でぎんなん飯のおとき

堂内満席の参詣者

十夜会に参加した70余名の子供達が智慧だんごをいただく